Las palabras y las cosas.

Hoy en día se percibe en las amplias mayorías un desdén por usar

correctamente las palabras, por saber de dónde vienen, qué es lo que significan

realmente. Esta época considera innecesario, una fruslería darse el tiempo para

investigar las palabras. Lo ve como algo inútil. De nada sirve pulir demasiado

el lenguaje, molestarse en elegir las palabras idóneas, si a final de cuentas

nadie sabe qué significan y nadie escucha con atención. Y así andamos por la

vida usando palabras, colonizando significados, imponiendo unos a otros,

quedando despojados del legado ancestral que las palabras poseen y reduciendo

nuestro lenguaje cada más, como hijos malcriados que dilapidamos la herencia

ganada por los padres. Cada vez se reduce el número de palabras que se

necesitan para describir el mundo y las cosas. Pero en aras de la practicidad

–o en las alas de la ignorancia–, no percibimos el riesgo que supone esa

reducción, pues entre menos palabras tengamos para describir el mundo, más

incomprensible se vuelve, y entre más incomprensible, más amenazante, y ya

sabemos lo que la mayoría de los hombres hace con lo que le parece amenazante.

Esta es la debacle de nuestro tiempo: una creciente muchedumbre cada vez

numerosa, y cada vez más desposeída de palabras para comprender lo que le

rodea, lo que pasa en sus adentros, lo que ve en los otros, lo que hace que los

encuentre cada vez más extraños e incomprensibles, frente a una incesante necesidad

de expresarse y comunicarse con sus semejantes, con el mundo y consigo mismo.

He aquí que se instaura el insondable abismo de las palabras y las

cosas, de lo nombrado y la cosa en sí. ¡Ah, pero es que hay cosas más allá de

las palabras! Si, por supuesto, están las cosas innombrables; como las palabras

exactas para describir un sueño que refleje la misma vívida escena; las

palabras para describir el horror de la muerte; la guerra y la violencia; las

palabras para describir la nueva vida que nace de su madre. Pero ahí el

problema es que no hay palabras aun para definir lo que está tan lejos de

nuestra propia comprensión, dado que están en el límite de la experiencia

humana, muy diferente a no poder describir algo con palabras que si existen,

pero que uno ignora. Ahí no hay ausencia de palabras, sino cabeza desprovista

de ellas. A eso súmese la actual tendencia a desdeñar un uso cuidadoso de las

palabras, un uso respetuoso de su pasado, de su origen, de su precisión, de su

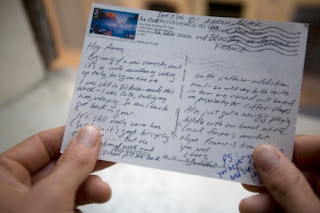

linaje y parentela, en pos de un uso excesivo, morboso, invasivo, de la imagen.

La imagen que, sin un discurso sustantivo que la sostenga, más que ella misma,

incluso puede llegar a ser alienante, enajenante y excluyente de quien no

comparta esa necesidad de documentarlo cada trivial aspecto de la vida en una

imagen.

No deberíamos mostrarnos arrogantes y desdeñosos con las palabras,

ellas estaban aquí antes que naciéramos, y ellas seguirán aquí mucho después de

que nos hayamos ido. Las palabras nos dieron forma, tanto o más que la carne.

Póngase a pensar que cada calificativo recibido desde el nacimiento ha tenido

su influencia en nuestro destino: lindo, feo, tonto, listo, gordo, flaco,

guapo, miedoso, valiente, ágil, lento. Cada sustantivo que dio origen a mil

caminos, a mil historias, a mil destinos: amigo, enemigo, leal, traidor,

nómada, viajero, colono, rey, esclavo, padre, madre, hijo, novio, novia, amante…

Es en las palabras en las que depositamos la confianza y eso reclamamos cuando

hay una discrepancia: “dijiste que me amabas”. Hasta quien deja de comer lo

hace por considerarse gordo, gordo, gordo, aunque el espejo le grite que está

en los huesos…y cerca de morir. Hasta alguien que pierde la razón no pierde el

uso de las palabras, sino se funde con ellas y las vive y deja de ser quien es

y se vuelve palabra sin sujeto que la nombre. Estamos pues, condenados a las

palabras, como se dijo en algún otro momento.

Aun así, pocos son los que salen de la indiferencia hacia las

palabras y se preocupan por usarlas con cuidado. Así vemos con demasiada y casi

desesperanzada frecuencia que no pocos dicen hoy día “te amo” queriendo decir

“te quiero”, diciendo “te quiero” cuando en realidad lo que quieren decir es

“te encuentro atractivo”, y queriendo decir con eso “te deseo”, y con eso

queriendo decir “se mío” y con eso ocultar un “temo que te vayas” que iba en

lugar de un “tengo miedo de estar solo” al final de un “¿no ves que sigo siendo

un niño?, todo me debe ser permitido”. No es de extrañar por qué, en nuestros días, vemos cómo se extiende con preocupante velocidad ese sentimiento de

abandono y creciente pesimismo que llena los espacios entre los individuos, las

familias, los barrios, los pueblos, las instituciones, los países. Llenando los

espacios de incomprensión y malinterpretación ahí donde podría haber puentes de

entendimiento, libertad, respeto y confianza hacia el otro.

Así pues, ¿no convendría tomarse

unos instantes para meditar las palabras que usamos y cómo las usamos? ¿No

convendría tomarse el tiempo de aprender nuevas palabras y ampliar la

comprensión del mundo que nos rodea? Imaginaos pues, cuántas aventuras

podríamos vivir, cuántos maravillosos encuentros, cuántos descubrimientos,

cuántos reencuentros dichosos con los demás, con el mundo y con uno mismo (para

volver a ser uno mismo).

Las palabras que nos fundan no deben desconocidas por nosotros

mismos, deben ser recuperadas, enfrentadas, confrontadas, interrogadas,

sufridas, lloradas, reídas, amadas, pronunciadas desde un otro que ya no es el

mismo que inició el camino, que se ha restituido a sí mismo en la verdad

enajenada por las palabras de otros. Tal vez así –y quizá solo así– podamos

detener la vorágine de incomprensión, miedo y violencia que ha iniciado su

ominoso giro y que amenaza con invadirlo todo. Nunca el uso sabio de las

palabras había sido tan imprescindible como en estos aciagos tiempos. Hablemos.

Alejandro de Andúnie.

Comentarios